灯台の建設

明治の初めには、外国へ行く船がほとんどなかった日本も、大正、昭和の時代になると、世界でも指おりの海運、水産国になりました。

航路標識も、従来の灯台、潮流信号所のほか、昭和の初めころから電波を利用した無線方位信号所という航路標識が作られて、航海の安全にこうけんしてきました。

それでも、当時、日本は外国から「ダーク・シー」(灯台が少ないのを「暗い海」といいあらわしました。)といわれるほど、海にかこまれているのに灯台の少ない国でした。

太平洋戦争が始まる前のわが国の灯台の数は、いろいろな種類の航路標識をふくめても400基ほどしかありませんでした。太平洋戦争の終りころには、灯台もこうげきされ、たくさんの灯台や無線方位信号所がこわされました。

戦争が終って平和がおとずれると、さっそく戦争でこわされた航路標識を建てなおす工事が始められました。

昭和23年5月1日に海上保ほ安庁がたんじょうして、航路標識の仕事はこの新しい役所が担当することになりました。そのころ、それまで町や村で建てていた航路標識も海上保安庁に引きつぐことになったので、昭和24年から8年間に882か所を引きつぎ、国の航路標識の数はいっきょに戦争前の3倍になりました。それに、日本は戦争前よりもめざましく発展して、今までの港が大きくなったり、新しい港ができ、航路を広げたりしたので、ますます航路標識の数も増えてきました。

その後、航路標識の光源も最近では白熱電球にかわって寿命が長く、電気の消費が少ないメタルハライドランプやLED(発光ダイオード)が多く使われています。これらを点灯させるための電源には太陽電池などの新しい技術を取り入れて進歩させていきました。

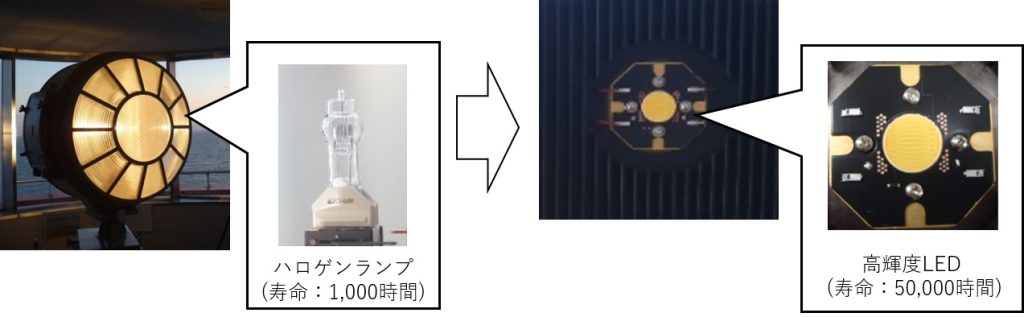

現在の中・大型灯台の光源として使用されているメタルハライドランプやハロゲン電球は、白熱電球に比べてコンパクトで光力が高い一方でLEDと比べると寿命が短く消費電力が大きい特徴を持つことから、最近では、ハロゲン電球に比べて寿命が約50倍、消費電力が約10分の1となる高輝度LEDを航路標識の新光源としての採用が進められています。

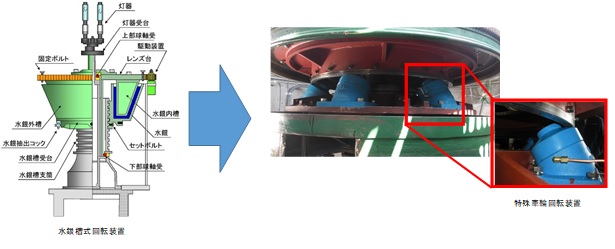

また、明治以来、大型レンズの回転装置として使用している水銀槽式回転装置については、水銀を使用しない特殊車輪回転装置の導入が進められています。

メタルハライドランプ

LED灯器

太陽電池を使っている灯台(女島灯台・長崎県)手前の四角い板が太陽の光を受けるところです。

高輝度LED光源の導入

特殊車輪回転装置の導入